BEKKO

Cultured Turtle

べっ甲って

何からできているか知っていますか?

「タイマイ」というウミガメの甲羅を加工したものがべっ甲です。

そして、1992年に”ワシントン条約”によって、新たにタイマイからべっ甲の原料を採ることが禁止されて以来、べっ甲の産業は現存する在庫を使って営まれてきています。

つまり、有限な資源によるものづくりなのです。

Cultured Turtle

べっ甲って

何からできているか知っていますか?

「タイマイ」というウミガメの甲羅を加工したものがべっ甲です。

そして、1992年に”ワシントン条約”によって、新たにタイマイからべっ甲の原料を採ることが禁止されて以来、べっ甲の産業は現存する在庫を使って営まれてきています。

つまり、有限な資源によるものづくりなのです。

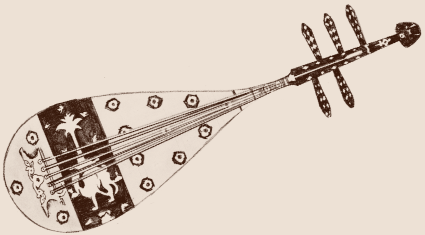

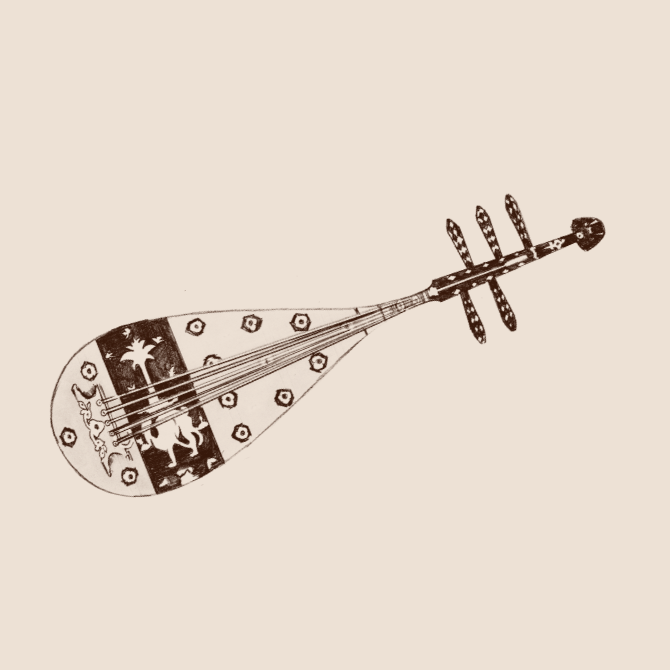

螺鈿紫檀五弦琵琶

(らでんしたんごげんびわ)

このままストックが尽きるまで、複雑なおもいでべっ甲づくりは続いていくのだろうか。

正倉院にはべっ甲製の琵琶が保管されています。1000年を優に超えていまなお存在しているプロダクトです。べっ甲にはそれほどに長い歴史があるばかりでなく、つまり、とても長持ちするエコロジカルなマテリアルなのです。 そういう意味では、いまの時代にも合っているかもしれません。

このままこの文化を終わらせるわけにはいかない。

その思いから国指定の伝統工芸、江戸べっ甲と長崎べっ甲の事業者で2017年から、石垣島で新たにウミガメの養殖が始まっています。

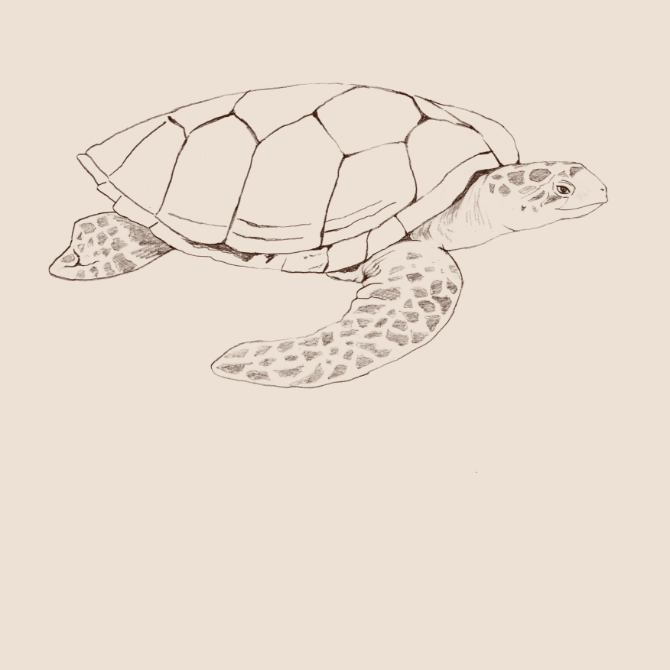

タイマイEretmochelys imbricata

爬虫綱カメ目ウミガメ科タイマイ属

螺鈿紫檀五弦琵琶

(らでんしたんごげんびわ)

このままストックが尽きるまで、複雑なおもいでべっ甲づくりは続いていくのだろうか。

正倉院にはべっ甲製の琵琶が保管されています。1000年を優に超えていまなお存在しているプロダクトです。べっ甲にはそれほどに長い歴史があるばかりでなく、つまり、とても長持ちするエコロジカルなマテリアルなのです。 そういう意味では、いまの時代にも合っているかもしれません。

タイマイEretmochelys imbricata

爬虫綱カメ目ウミガメ科タイマイ属

このままこの文化を終わらせるわけにはいかない。

その思いから国指定の伝統工芸、江戸べっ甲と長崎べっ甲の事業者で2017年から、石垣島で新たにウミガメの養殖が始まっています。

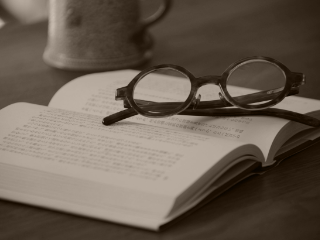

一生モノの値打ちと長持ち―――

べっ甲のメガネは、20万円位から100万円を超える高価なものまで まさに一生モノのお買い物だと思います。

でもそれは、比喩的な意味ではなく本当に一生使い続けられるものです。 べっ甲メガネのオーナーは、毎年メンテナンスをしながら長く大事に愛用します。

甲羅だけでなく、その体皮は鞣して革小物にアップサイクルする試みもはじまっています。

そして、タイマイのお肉は食肉加工の取り組みも始まってます。

せっかくの天然資源、余すことなく、すみずみまで無駄なく活用しています。

その端材も、製品の修理に使われたり、リングやピアスといったアクセサリーの素材となるなど、さまざまな形で人の手へと渡っていきます。

そうして考えてみると、サスティナブルで

時代にも合った文化かもしれません。

みなさんに一番伝えたいこと。

べっ甲の養殖は天然の下位互換ではない。

たとえば、食用の海産物などは、当然ながら天然のほうが価値があるとされていますが、べっ甲の養殖においては、必ずしもそうではありません。

一方、養殖の体制が十分に整う前なので、べっ甲の色の選択肢が偏っていたり、少しだけまだ天然に比べて高価です。

それでもこれは、べっ甲の未来への通過点。天然にも養殖にもそれぞれに良さがあります。

今後、どこかでべっ甲のプロダクトに出会ったときには、

このページで知ったことを少しだけ思い出して、

養殖製でも抵抗なく手にとっていただけたらと思います。

大澤鼈甲の養殖製メガネプロダクト「Cultured Turtle」には、養殖された亀の個体識別番号が打刻してあります。

すべてが一点物のべっ甲、同じものはほかに一つとしてこの世に存在しません。そう思うと、その固有の番号にもまた特別な愛着が湧いたりするかもしれません。

養殖のプロダクトの方が、なんとなくつややかな印象を受ける、という感想を持ってくださった方も。

それは、職人に言わせると、天然に比べて鮮度のよい養殖の素材のほうが、やわらかさ、くっつきやすさなどといった、加工のしやすさがあると。 それが製品として仕上がったときに、つややかな印象をもたらすのかもしれません。

わたしたちのべっ甲の未来と、海にすむタイマイたちの未来が、どちらも失われることなくつづいていくように。

みなさんに一番伝えたいこと。

べっ甲の養殖は天然の下位互換ではない。

たとえば、食用の海産物などは、当然ながら天然のほうが価値があるとされていますが、べっ甲の養殖においては、必ずしもそうではありません。

養殖のプロダクトの方が、なんとなくつややかな印象を受ける、という感想を持ってくださった方も。

それは、職人に言わせると、天然に比べて鮮度のよい養殖の素材のほうが、やわらかさ、くっつきやすさなどといった、加工のしやすさがあると。 それが製品として仕上がったときに、つややかな印象をもたらすのかもしれません。

一方、養殖の体制が十分に整う前なので、べっ甲の色の選択肢が偏っていたり、少しだけまだ天然に比べて高価です。

それでもこれは、べっ甲の未来への通過点。天然にも養殖にもそれぞれに良さがあります。

わたしたちのべっ甲の未来と、海にすむタイマイたちの未来が、どちらも失われることなくつづいていくように。

今後、どこかでべっ甲のプロダクトに出会ったときには、

このページで知ったことを少しだけ思い出して、養殖製でも抵抗なく手にとっていただけたらと思います。

大澤鼈甲の養殖製メガネプロダクト「Cultured Turtle」には、養殖された亀の個体識別番号が打刻してあります。

すべてが一点物のべっ甲、同じものはほかに一つとしてこの世に存在しません。そう思うと、その固有の番号にもまた特別な愛着が湧いたりするかもしれません。